事業の内容等

(1)事業の趣旨・目的等について

近年、急速に進展したデジタル化は産業・社会に大きな変革をもたらしている。デザイン・クリエイティブの分野においても、デジタル化により、デザイン工程が大きく変化し、サンプル制作が不要となる技術や、色彩のバリエーションも瞬時に作成できるような技術が実用化されている。また、生成AIの登場により、指示を与えるだけで新たなデザインが生み出されるような技術が進展している。これからのクリエイターは、デジタルデザインの特性やその応用方法を理解し、活用することが必要不可欠となっている。

今後のクリエイターは、デジタルツールを駆使するとともに、デジタル化により拡張された領域で業務を遂行する能力が必要である。本事業では、クリエイティブ分野のこれまでの教育に加えて、デザインやクリエイティブな活動において利活用が不可欠となった情報技術の領域で必要とされる新たな知識やスキルを学ぶための教育カリキュラムを開発する。具体的には、これまでのデザイン教育を再構成し、デジタル領域で活躍できる人材を育成するための専門課程やICT利活用の学習を付加し、教育課程を高度化する。高度化したカリキュラムは、工業専門課程、ITデジタルクリエイター科として、体系的に取りまとめ、学科の設置、既存学科の転換を推進する。

(2)当該モデルが必要な背景について

デジタル化の進展はデザインやクリエイティブな分野での工程や領域に大きな変革をもたらした。デザイナーやクリエイターはデジタル技術を使いこなし、デジタルツールやデザインプラットフォームに精通していることが求められている。

●デジタル化で変化した工程

- アイデアの発想

従来:紙とペンを使ってアイデアをスケッチし、会議で共有。

デジタル化後:デジタルホワイトボードやオンラインミーティングツールによるアイデアの共有とコラボレーション。 - スケッチとワイヤーフレーム作成

従来:紙に手書きでスケッチし、物理的なワイヤーフレームを作成。

デジタル化後:Sketch、Adobe XD、Figmaなどのデジタルデザインツール(ソフトウェア)を使用してデジタルワイヤーフレームやプロトタイプを作成。変更や修正が容易になり、共有も簡便になる。 - プロトタイピング

従来:紙や物理的な素材を使ってプロトタイプを作成。

デジタル化後:デジタルツール(InVision、Marvel、Axureなど)を使用してインタラクティブなプロトタイプを作成。3Dデータ・VRを活用して、実物の制作工程をデジタル上で実現できるようになった。 - デザインレビューとフィードバック

従来:デザインを印刷し、意見交換。

デジタル化後:オンラインツール(Figma、InVision、Zeplinなど)を使ってデジタルの制作物を共有し、フィードバックをリアルタイムで取得。リモートでも意見交換ができるようになった。 - コラボレーション

従来:同じ場所にいるチームメンバーと直接コミュニケーションをとり、物理的な資料を交換。

デジタル化後:クラウドベースのツール(Google Drive、Dropbox、Microsoft Teamsなど)を使い、異なる場所にいるメンバーとシームレスにコラボレーション。ドキュメントやデザインファイルを即座に共有・更新。 - デザインファイルの管理とバージョン管理

従来:物理的なファイルやローカルドライブで管理し、手動でバージョン管理。

デジタル化後:Gitやクラウドベースのデザインツールを使用して自動的にバージョン管理。各バージョンへのアクセスや復元が容易。 - 最終出力とデリバリー

従来:印刷物や物理的なメディアを使ってデザインを納品。

デジタル化後:デジタルファイルをオンラインで納品し、制作物もデジタルデータから生成。納品プロセスが迅速かつ効率的。 - ユーザビリティテストとフィードバック

従来:物理的なプロトタイプを使った対面でのテスト。

デジタル化後:オンラインツール(UserTesting、Lookback、Hotjarなど)を使用してリモートでユーザビリティテストを実施。

●デザイナーやクリエイターに精通していることが求められるツール・仕組み

Web会議ツール、デジタルデザインツール、クラウドコンピューティング、クラウド上のデザインプラットフォーム、デジタル3Dデザイン(3Dデザインデータ作成)、メタバース(デジタルツイン)、他

●クリエイティブ分野のデジタル化による領域の変化

デジタルデータによるデザイン制作は、これまでのデザインの利用範囲を超え、様々な領域に利用できるものとなった。

- コピーによる劣化がないことから、1つのデータから様々な媒体に利用可能となった。

EX)印刷物としてデザインされたデータが、Webページ、バナー、SNS等のデザイン、デジタルゲームの背景デザインに転用される

デジタル3Dデータで作成されたインテリア(家具等)をメタバースの3Dオブジェクトやゲームオブジェクトとして転用

※コピーによる盗用を防ぐため、デジタル署名やNFTの知識も求められている。 - UIデザイン

Webサイト、スマホアプリ等のユーザーインターフェイスのデザインをすることが求められるようになった。 - UXデザイン

デジタル化の進展により、デザイナー、クリエイターが顧客により近い存在となり、顧客体験(UX)の創造することが求められるようになった。

デザイン・クリエイティブ分野は、デジタル化により多くの変化が生じている。これまでのクリエイティブ知識・スキルに加え、デジタル技術を利活用して、クリエイティブ活動を行うことが必須となった。デジタル化により新たなクリエイティブ分野が出現・拡大していることから、デジタルデザイン・デジタルクリエイティブの知識・スキルを持った人材を育成するためには、従来の教育課程を再編成し、新たな領域に対応した教育課程を構築することが必要である。これまでのクリエイティブ領域は、デジタル化により、拡張する新たな領域は、不足しているデジタル人材の育成の一部を担うことから工業専門課程として再構成することが必要不可欠である。

これまでのデザイン教育のデジタル対応

既にコンピュータを用いたデザイン制作を行うためのデザインツールの操作方法やデザインツールを使用したデザイン制作を学習内容として取り入れている。デザイン制作のデジタル化、具体的にはAdobe等のイラストレータ・フォトショップなどデジタルツールを使用したデザイン制作の学習には対応している。

今後のデザイン教育

学習内容としては、WEB系・CG系のクリエイティブ系を軸に、IT(情報技術)を付加したハイブリット型の学習内容である。オペレーター能力(プログラミング・DTP・グラフィックAPP)の学習とともに、クリエイティブ系クリエイター能力を平行して学習する。コミュニケーションスキルを重視し、将来性としてWEB・広告マーケティング・ディレクション能力を活かす総合マネージメント職を目指すための教育課程である。

更にデジタル化の進展により、デジタル上でのデザインの共有・再利用やデジタルデータのマルチデザイン化、デザインの自動生成、UI・UXのデザイン等新たな領域への対応も必要となり、IT技術を基盤としたデジタルクリエイションが重要となっているため、学習内容の再構築が必須である。

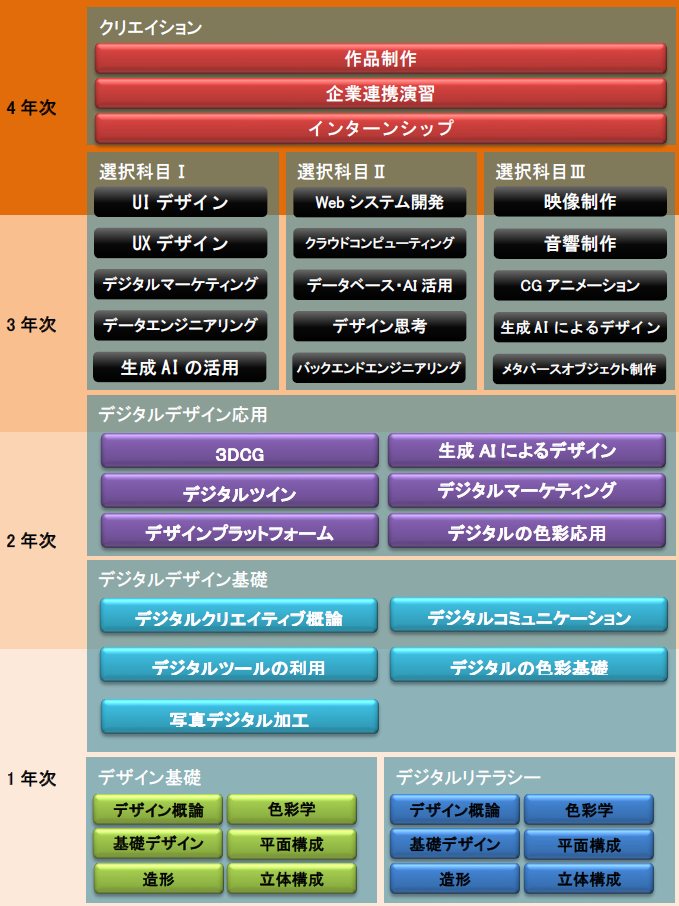

(3)開発するモデルの概要

本事業では、企業・業界団体と連携して、デザイン・クリエイティブ分野のクリエイター育成学科を対象に、デジタル化に対応した学習内容を体系的に取りまとめた工業専門課程ITデジタルクリエイター科のカリキュラム開発を行い、クリエイティブ系既存学科等の高度化を図るとともに、デジタル化で求められる新たな知識・技術を学習するためのカリキュラムおよび教育教材等の開発を行う。

名称:工業専門課程ITデジタルクリエイター科

ポリシー:4年制課程

必修科目と選択制科目で構成

1年次:デザイン基礎、デジタルリテラシー、デジタルデザイン基礎

2年次:デジタルデザイン基礎~応用

3年次:デジタルデザイン応用、選択科目

4年次:選択科目、作品制作、企業連携演習、インターンシップ

●クリエイティブ活動におけるデジタル化による変化への対応

・アナログ(紙・鉛筆)でのデザインからデジタル(PC等)への転換

・デジタルデザインのデータ形式の理解

・デジタルでの色彩の取り扱い方

・デジタルデザインツール、デジタルデザインプラットフォームの利活用

・デジタルコミュニケーション等

・デジタルツインへの対応(知識と技術)

●デジタル化に伴い新たに求められる知識技術に対応した学習内容の設計

・プロセスの効率化:テンプレートの利用やデジタルツイン

・デザインのスケーラビリティと柔軟性:様々なデジタルメディアへの対応(Web広告、SNS、動画)

・データの活用:ユーザーデータや分析ツールの活用、パーソナライズされたデザイン作成

・生成AI:生成AIによるデザイン作成手法、リスク管理、著作権等の課題理解

科目構成:

●デザイン基礎(ビジュアル・インテリア・ファッション等各デザイン分野の基礎科目(分野により選択))既存のカリキュラムを利用

●ICTリテラシー(ITパスポートに対応)情報系専門学校の協力により既存学習教材等を活用

●デジタルクリエイション

・デジタルデザインツール(イラストレーター、3DCG等)

・デジタル化に伴う色彩の知識

・デジタルツイン

・インターネット上のデザイン

・デザインの展開と可能性(デジタルに対応したデザイン、サステナビリティ)

・アニメーション技術

・生成AIの利用手法、リスクと課題

・UIデザイン、UXデザイン

・ゲームオブジェクト、XRオブジェクトへの活用

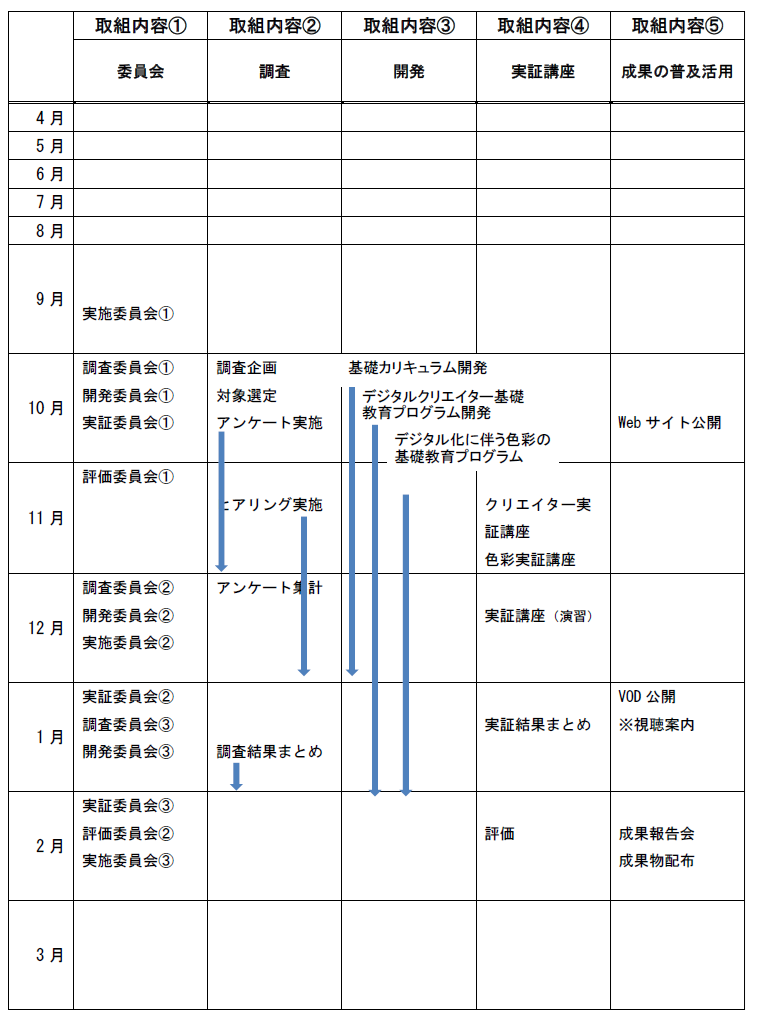

(4)具体的な取組

ⅰ)計画の全体像

【令和6年度】

●調査

・クリエイティブ領域のデジタル化実態調査

・生成AIのクリエイティブ領域での利活用実態調査

アンケート、ヒアリング、文献調査

対象:デザイン系企業・事務所他

●開発

・ITデジタルクリエイター科教育カリキュラム開発Ⅰ(1年次・2年次)

・デジタルクリエイター基礎教育プログラム

ビデオ教材と確認テスト、演習課題

・デジタル化に伴う色彩の基礎教育教材

ビデオ教材と確認テスト、演習課題

●実証講座

・デジタルクリエイター 基礎講座

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:11月 時間 15時間

・デジタル色彩基礎講座

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:11月 時間 15時間

・デジタルクリエイション演習

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:12月 時間 15時間

●委員会

・実施委員会 3回開催

・調査委員会 3回開催

・開発委員会 3回開催

・実証委員会 3回開催

・評価委員会 2回開催

●成果の普及

・成果報告会の実施、成果の配布

・成果のWeb上への公開

【令和7年度】

●調査

・デジタルデザイン工程実態調査

アンケート、ヒアリング、文献調査

対象:デザイン系企業・事務所他

●開発

・ITデジタルクリエイター科教育カリキュラム開発Ⅱ(3年次)

・デジタルクリエイター専門教育プログラム

ビデオ教材(VOD)と確認テスト、演習課題

・デジタル化に伴う色彩の応用教育教材

教材と確認テスト、演習課題

・教員研修プログラム開発(デジタル領域のデザイン)

カリキュラム・教材

●実証講座

・デジタルクリエイター 専門講座

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:10月 時間 15時間

・デジタル色彩応用講座

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:10月 時間 15時間

・デジタルクリエイション演習

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:12月 時間 15時間

・教員研修会

対象:デザイン系専門学校教員

定員:12名 時期:1月 時間 12時間

●委員会

・実施委員会 3回開催

・調査委員会 4回開催

・開発委員会 5回開催

・実証委員会 4回開催

・評価委員会 3回開催

●成果の普及

・成果報告会の実施、成果の配布

・成果のWeb上への公開

【令和8年度】

●開発

・ITデジタルクリエイター科教育カリキュラム開発Ⅲ(4年次、選択科目)

・デジタルクリエイター実践教育プログラム

ビデオ教材(VOD)と確認テスト、演習課題

・教員研修プログラム開発(UI・UX)

カリキュラム・教材・演習課題

・学科設置解説書

学科設置に関する基本事業の取りまとめ

●実証講座

・デジタルクリエイター 実践講座

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:10月 時間 15時間

・デジタルクリエイション演習

対象:デザイン系専門学校学生

定員:20名 時期:11月 時間 15時間

・教員研修会

対象:デザイン系専門学校教員

定員:12名 時期:11月 時間 12時間

●委員会

・実施委員会 3回開催

・開発委員会 5回開催

・実証委員会 4回開催

・評価委員会 3回開催

●成果の普及

・成果報告会の実施、成果の配布

・成果のWeb上への公開

ⅱ)今年度の具体的活動

○実施事項の概要

■調査

●クリエイティブ領域のデジタル化実態調査

調査目的:クリエイティブ領域のデジタル化について、移行状況、利用状況、内容、課題等の実態を調査し、開発するITデジタルクリエイター科教育カリキュラムの基本資料とする

調査対象:デザイン系企業・事務所(業界団体会員企業等) アンケート300件程度 ヒアリング5件程度

調査手法:アンケート、ヒアリングおよび文献調査

調査項目:クリエイティブ領域のデジタル化度合、手作業とデジタルツールを使用したデザインの割合、使用しているデジタルツール、Web上のデザインプラットフォームの利用、デジタル化で必要な知識・スキル、デジタルデザインコンテンツの利用範囲

分析内容:デジタルツールを使用したクリエイティブ制作作業の割合、デジタルの領域、必要スキルの領域、今後のクリエイティブ領域の方向性、今後デザイナー・クリエイターに求められる能力

成果(本事業への活用):クリエイティブ領域のデジタル化に伴う教育領域の設計、内容の検討、および必要スキル等を開発するITデジタルクリエイター科の教育カリキュラム等に反映する。

●生成AIのクリエイティブ領域での利活用実態調査

調査目的:生成AIの利用状況、利用範囲、取組状況、課題、リスク等の実態を調査し、開発するITデジタルクリエイター科教育カリキュラムの基本資料とする

調査対象:デザイン系企業・事務所(業界団体会員企業等) アンケート300件程度 ヒアリング5件程度

調査手法:アンケート、ヒアリングおよび文献調査

調査項目:クリエイティブな創作活動における生成AIの利用、利用に関するスキル、利用方法、利用している生成AI、利用のリスクとその対応、課題

分析内容:生成AIの利用の度合、生成AI利用の領域、生成AIを利用するための知識・スキル、課題と対応策

成果(本事業への活用):生成AI活用の教育の内容、教育領域を明確にするとともに、ITデジタルクリエイター科教育カリキュラムでのポジション、取り扱い範囲等を設計するための資料とする。

■開発

●ITデジタルクリエイター科教育カリキュラム開発Ⅰ

工業専門課程 ITデジタルクリエイター科 1年次で学習する内容を取りまとめ、カリキュラムとする。

想定する科目:デジタルデザイン、ICTリテラシー、Webデザイン、デジタルツール・デザインプラットフォーム・3DCG、各専門領域のデザイン

●デジタルクリエイター基礎教育プログラム(100時間程度)

デジタルでのクリエイティブな創作活動に必要な基礎的な知識・技術の重要な部分を学習するカリキュラム・ビデオ教材と確認テスト、演習課題を開発する。

主な内容:デジタルデザイン、デジタルツール演習、生成AIでの創作活動、デジタルコンテンツの活用

●デジタル化に伴う色彩の基礎教育プログラム(30時間程度)

デジタルでの色彩の特徴や表現方法・取り扱いを学習・理解するため教材と確認テスト、演習課題を開発する。

主な内容:印刷とデジタルの三原色の違い、デジタルでの色彩表現、デジタルでの色指定の方法、印刷を想定したデータの作成

■実証講座

●デジタルクリエイター 基礎講座

デジタルクリエイター 基礎の教育プログラムを用いた実証講座

対象:デザイン系専門学校学生 定員:20名 時期:11月 時間 15時間

●デジタル色彩基礎講座

デジタル化に伴う色彩の基礎教育プログラムを用いた実証講座

対象:デザイン系専門学校学生 定員:20名 時期:11月 時間 15時間

●デジタルクリエイション演習

デジタルクリエイター 基礎の教育プログラムの演習課題を用いた実証講座

対象:デザイン系専門学校学生 定員:20名 時期:12月 時間 15時間

■成果の普及

●成果物の配布(デザイン系・情報系専門学校、デザイン系企業等 計300件程度)

●成果報告会の実施

●成果のホームページでの公開

■委員会

・実施委員会 3回開催 12名

事業統括、事業方針策定、事業進捗管理、予算執行管理、連携体制整備、産業界のニーズ把握、課題検討・対応、成果活用・普及、学科変換・設置等のスケジュール策定

・調査委員会 3回開催 5名

調査の調査企画、調査項目、対象、分析方法等を検討

・開発委員会 3回開催 7名

教育プログラムの企画と概要立案、カリキュラム・ビデオ教材・確認テスト・演習課題内容検討~決定、開発仕様に関する検討協議

・実証委員会 3回開催 7名

実証概要検討・提案・決定、実証講座効果計測、講座運営、企業連携体制整備(企業実習等の設計)

・評価委員会 2回開催 4名

教育プログラムの検証・評価、実証講座の検証・評価

○事業を実施する上で設置する会議

| 会議名① | 実施委員会 | ||

| 目的・役割 | 事業統括、事業方針策定、事業進捗管理、予算執行管理、連携体制整備、人材ニーズ把握、課題検討・対応、事業成果検証、成果活用・普及 | ||

検討の 具体的内容 | ・事業方針策定 ・事業進捗管理 ・予算執行管理 ・各委員会進捗管理 ・ITデジタルクリエイター育成の課題・方向性検討 ・成果の活用・普及 ・他の委員会との連携 ・企業、業界団体との連携 ・課題の検討 | ||

| 委員数 | 12 人 | 開催頻度 | 3 回 |

実施委員会の構成員(委員)

| 1 | 学校法人第一平田学園 |

| 2 | 専門学校山形Vカレッジ |

| 3 | 島根デザイン専門学校 |

| 4 | 穴吹デザイン専門学校 |

| 5 | 龍馬デザイン・ビューティ専門学校 |

| 6 | 久留米大学 文学部情報社会学科 |

| 7 | 有限会社ワイズマン |

| 8 | 一般社団法人iCD協会 |

| 9 | 株式会社インフォテック・サーブ |

| 10 | 株式会社藤印刷 顧問 |

| 11 | 全国美術デザイン教育振興会 |

| 12 | 一般財団法人日本色彩研究所 |

| 13 | 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 |

| 会議名② | 調査委員会 | ||

| 目的・役割 | 調査の実施・取りまとめ | ||

検討の 具体的内容 | ・調査の企画 ・調査項目の設計 ・調査方法の検討 ・調査対象の情報集約 ・調査の実施、分析 | ||

| 委員数 | 5 人 | 開催頻度 | 3 回 |

調査委員会の構成員(委員)

| 1 | 中国デザイン専門学校 |

| 2 | 専門学校山形Vカレッジ |

| 3 | 株式会社ウチダ人材開発センタ |

| 4 | 合同会社ヘルシーブレイン |

| 5 | 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 |

| 会議名③ | 開発委員会 | ||

| 目的・役割 | 教育カリキュラム開発 教育教材開発 VOD開発 確認テスト開発 | ||

検討の 具体的内容 | 教育カリキュラムの情報収集・企画・立案 カリキュラム・ビデオ教材・確認テスト・演習課題内容検討~決定 開発仕様に関する検討協議、 VOD配信プラットフォーム検討~決定 企業・企業団体連携のPBL等演習企画作成 | ||

| 委員数 | 7 人 | 開催頻度 | 3 回 |

開発委員会の構成員(委員)

| 1 | 中国デザイン専門学校 |

| 2 | 有限会社ワイズマン |

| 3 | 株式会社インフォテック・サーブ |

| 4 | 一般社団法人iCD協会 |

| 5 | 合同会社ヘルシーブレイン |

| 6 | 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 |

| 会議名④ | 実証委員会 | ||

| 目的・役割 | 実証講座実施 確認テスト実施(達成度の実証) 結果のまとめ | ||

検討の 具体的内容 | 実証概要検討・提案・決定、 実証講座効果計測、講座運営、 企業・企業団体連携 | ||

| 委員数 | 7 人 | 開催頻度 | 3 回 |

実証委員会の構成員(委員)

| 1 | 中国デザイン専門学校 |

| 2 | 専門学校山形Vカレッジ |

| 3 | 穴吹デザイン専門学校 |

| 4 | 龍馬デザイン・ビューティ専門学校 |

| 5 | 岡山県アパレル工業組合 |

| 6 | 全国美術デザイン教育振興会 |

| 会議名⑤ | 評価委員会 | ||

| 目的・役割 | 実証講座結果分析 プログラムの検証 評価基準方法決定 | ||

検討の 具体的内容 | ・本事業の教育プログラム(カリキュラム・教材、他)が育成すべき人材に一致しているかを検討・協議~評価 ・実証講座結果の確認と評価 ・成果の活用(利用できるのもかどうか)や普及(方法や対象)に関する評価 ・評価項目、評価方法、評価手法の検討・協議 ・評価者の選定と評価の依頼 | ||

| 委員数 | 4 人 | 開催頻度 | 2 回 |

評価委員会の構成員(委員)

| 1 | 久留米大学 文学部情報社会学科 |

| 2 | 一般財団法人日本色彩研究所 |

| 3 | 岡山県アパレル工業組合 |

| 4 | 一般社団法人全国専門学校情報教育協会 |

○事業を実施する上で必要な調査 ①

| 調査名 | クリエイティブ領域のデジタル化実態調査 |

| 調査目的 | クリエイティブ領域のデジタル化について、移行状況、利用状況、内容、課題等の実態を調査し、開発するITデジタルクリエイター科教育カリキュラムの基本資料とする |

| 調査対象 | デザイン系企業・事務所(業界団体会員企業等) アンケート 300件 ヒアリング 5社程度 |

| 調査手法 | アンケート、ヒアリングおよび文献調査 |

| 調査項目 | クリエイティブ領域のデジタル化度合、手作業とデジタルツールを使用したデザインの割合、使用しているデジタルツール、Web上のデザインプラットフォームの利用、デジタル化で必要な知識・スキル、デジタルデザインコンテンツの利用範囲 |

分析内容 (集計項目) | デジタルツールを使用したクリエイティブ制作作業の割合、デジタルの領域、必要スキルの領域、今後のクリエイティブ領域の方向性、今後デザイナー・クリエイターに求められる能力 |

構築しようとしているモデルの検討にどのように 反映するか (活用手法) | クリエイティブ領域のデジタル化に伴う教育領域の設計、内容の検討、および必要スキル等を開発するITデジタルクリエイター科の教育カリキュラム等に反映する。 |

○事業を実施する上で必要な調査 ②

| 調査名 | 生成AIのクリエイティブ領域での利活用実態調査

|

| 調査目的 | 生成AIの利用状況、利用範囲、取組状況、課題、リスク等の実態を調査し、開発するITデジタルクリエイター科教育カリキュラムの基本資料とする |

| 調査対象 | デザイン系企業・事務所(業界団体会員企業等) アンケート 300件 ヒアリング 5社程度 |

| 調査手法 | アンケート、ヒアリングおよび文献調査 |

| 調査項目 | クリエイティブな創作活動における生成AIの利用、利用に関するスキル、利用方法、利用している生成AI、利用のリスクとその対応、課題 |

分析内容 (集計項目) | 生成AIの利用の度合、生成AI利用の領域、生成AIを利用するための知識・スキル、課題と対応策 |

構築しようとしているモデルの検討にどのように 反映するか (活用手法) | 生成AI活用の教育の内容、教育領域を明確にするとともに、ITデジタルクリエイター科教育カリキュラムでのポジション、取り扱い範囲等を設計するための資料とする。 |

○講座の開設に際して実施する実証講座の概要

実証講座 の対象者 | デザイン系専門学校学生 ①デジタルクリエイター 基礎講座 ②デジタル色彩基礎講座 ③デジタルクリエイション演習 |

期間 (日数・コマ数) | ①1ヶ月間 15時間 ②1ヶ月間 15時間 ③3日間 15時間 |

| 実施手法及び実施内容 | ①VODによるeラーニング デジタルでのクリエイティブな創作活動に必要な基礎的な知識・技術を学習する ②VODによるeラーニング デジタルにおける色彩の特徴や表現方法・取り扱いを学習・理解する ③対面による演習・実習形式 デジタル技術・ツール・デザインプラットフォーム等を利活用して、実際にデザイン・創作作業を行い、指示された要件を満たすコンテンツを作成する。 |

想定される 受講者数 | ① 20名 ② 20名 ③ 20名 合計 60名(延べ人数) |

(ⅲ)開発するモデルの検証

●実証講座受講者の受講終了時のアンケートと確認テストにより教育プログラムの効果を計測する。

受講終了時アンケート・・・5段階のリッカート尺度によるアンケートを実施する。講座の範囲、難易度、学習のしやすさ・難しさ、教材資料・レジュメ等のわかりやすさ、講座講師の各項目ごとに結果を分析し、教育プログラムを検証する。

確認テスト・・・学習項目ごとの確認テスト結果、ルーブリックによる自己評価等を比較し、受講者の学習達成度を計測する。計測結果により教育目標で設定する項目の達成度、個人別の学習評価と受講者全員の評価結果を分析し、教育プログラムで設定した達成目標と比較し、有用性を確認する。

●講座受講者のアンケート結果及び確認テストの結果を教育プログラムの開発に携わった企業・業界団体等と共有し、内容・時間数、受講者の技術向上の観点から意見を集約する。教育プログラムで設定する教育目標に到達している受講者の割合、受講者の仕上がり(技術や知識・能力の習得度合い)等により、企業・業界団体による検証・評価を行う。

●事業に参画する企業・業界団体・有識者に教育プログラムの一部を受講いただき、改善や教育の設計(技術レベル・教育レベル・教育内容等)に関する意見を集約し、教育プログラムの効果を検証する。

●服飾家政・文化教養等でデザイン・クリエイティブの領域を学習する学科に本事業で整備する「工業専門課程 ITデジタルクリエイター科」のカリキュラム、教育教材を配布・提供し、実際の転換・設置に関する意見を集約して、本事業の検証を行う。

(5)事業実施に伴うアウトプット(成果物)

令和6年度

●調査報告書

・クリエイティブ領域のデジタル化実態調査、生成AIのクリエイティブ領域での利活用実態調査の結果・分析等を取りまとめた冊子

●カリキュラム

・工業専門課程 ITデジタルクリエイター科 主に1年次・2年次の学習項目をまとめたカリキュラム

●デジタルクリエイター基礎教育プログラム

・カリキュラム、ビデオ教材と確認テスト、演習課題

●デジタル化に伴う色彩の基礎教育プログラム

・カリキュラム、教材(冊子)と確認テスト、演習課題

令和7年度

●デジタルデザイン工程実態調査報告書

●カリキュラム

・工業専門課程 ITデジタルクリエイター科 主に3年次の学習内容をまとめたカリキュラム

●デジタルクリエイター専門教育プログラム

・カリキュラム、ビデオ教材と確認テスト、演習課題

●デジタル化に伴う色彩の応用教育教材

・カリキュラム、教材(冊子)と確認テスト、演習課題

●教員研修プログラム(デジタル領域のデザイン)

・研修スケジュール、研修資料、実習課題

令和8年

●カリキュラム

・工業専門課程 ITデジタルクリエイター科 職業実践専門課程を想定した4年次・選択科目を含む、1~4年次までのカリキュラム

●デジタルクリエイター実践教育プログラム

・カリキュラム、ビデオ教材と確認テスト、演習課題

●教員研修プログラム(UI・UX)

・研修スケジュール、研修資料、実習課題

●学科設置・学科転換解説書

・工業分野学科設置のための基本事項の取りまとめ

スケジュール・カリキュラム設計、教員(育成・採用)、施設設備備品、学生募集、行政への対応等

(6)事業実施によって達成する成果及び測定指標

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 | 令 和 8年度 | ||

| 【必須】取組の普及・展開を行った団体数 | 目標値 | 団体 | ― | 2 | 3 | 5 | |

| 実績値 | 団体 | ― | |||||

| 達成度 | % | ― | |||||

(上記KPIの測定手法) 本事業の取組みによる学科転換を検討した学校数、他の学校等への本事業を紹介した専門学校・企業・企業団体数(事業実施期間を通して団体数を確認する) | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 | 令 和 8年度 | ||

実証講座受講者からの評価 ※肯定的な意見の率 | 目標値 | % | ― | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | |

| 実績値 | % | ― | |||||

| 達成度 | % | ― | |||||

(上記KPIの測定手法) 実証講座終了時に実証講座参加者(60名)を対象にアンケートを実施し、講座に関する肯定的な意見を集計する。 | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 | 令 和 8年度 | ||

| 想定する教育目標の達成率 | 目標値 | % | ― | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 | |

| 実績値 | % | ― | |||||

| 達成度 | % | ― | |||||

(上記KPIの測定手法) 受講終了後の確認テストの結果および演習課題の完成度により、受講者を評価し、受講者全体の人数の中で教育目標に達している受講者の人数により算出する。 | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 | 令 和 8年度 | ||

企業からの評価 ※肯定的な意見の率 | 目標値 | % | ― | 70%以上 | 80%以上 | 80%以上 | |

| 実績値 | % | ― | |||||

| 達成度 | % | ― | |||||

(上記KPIの測定手法) 事業参画のデザイン系企業・業界団体会員に本事業成果を配布し、アンケートにより、肯定的な意見を集計する。 | |||||||

| KPI(成果測定指標) | 単位 | 事 業 開始前 | 令 和 6年度 | 令 和 7年度 | 令 和 8年度 | ||

| 学科設置・転換実施専門学校数 | 目標値 | 校 | ― | ― | 1 | 3 | |

| 実績値 | 校 | ― | ― | ||||

| 達成度 | % | ― | ― | ||||

(上記KPIの測定手法) デザイン系・クリエイティブ系専門学校を対象に説明会等を実施し、説明会参加の学校に学科転換・設置の支援をする。実際に工業系学科を設置した学校数をカウントする。 | |||||||

(7)事業終了後に実施予定の取組及び成果の活用方針・手法

開発する教育カリキュラム・教材等の活用

●本校

・服飾デザイン系学科の工業分野への転換に活用する。

・すでに転換しているビジュアルデザイン科等既存学科の高度化に活用する。

・工業専門課程の新たな領域の学科設置を検討する。

●本事業の参画の教育機関

・実施委員会参画の専門学校において、工業分野の新たな学科設置、既存学科の転換等高度化への活用を促進する。

●企業等での部分的な活用促進

・実施委員会に参画するデザイン系企業・団体において、現役デザイナー、クリエイターを対象としたリカレント教育・リスキル教育として利用を促進する。

●授業動画掲載

・Web等のe-learningプラットフォームに開発したVODを公開し、デザイナー、クリエイターの受講を促進する。

普及・学科設置・転換について

●本事業の成果物は、Web上で公開するとともに、関係各所・教育機関等に配布し普及と活用を促進する。

●本事業における教育カリキュラム・教材内容等をWebサイトで公開し、取り組みを希望する学校及び興味のある学校に情報を提供する。

●本校の取組みに関する説明会をクリエイティブ分野の専門学校を対象として開催し、本事業成果の普及を図るとともに、他の教育機関での工業専門課程 ITデジタルクリエイター科への転換・新設を支援する。

今年度の取組に関する年間スケジュール