議事録

第1回全体会

会議名 | 第1回合同委員会(実施・調査・開発・評価) |

開催日時 | 令和6年6月17日(月) 15:30~17:30(2h) |

場所 | 大阪工業技術専門学校(大阪府大阪市) およびオンライン |

出席者 | 20名 |

議題等 | 事業概要説明 事業 :専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレント教育推進事業 事業名 :建築技術者・技能者のIT活用力アップデートのためのリカレント教育推進事業 事業実施内容:本事業では、建築分野の技術者・技能者を対象にBIMツールの利用を推進する教育プログラム・教材の開発をはじめ、生産性向上に有効なツールの利活用に必要な知識・スキル及びその獲得に前向きなマインドのアップデートと、従業者全員のリテラシーの底上げを図るための教育プログラム・教材を開発する。 令和6年度実施事項: 【開発】 ①プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材 ②情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材 ③ICT利用で情報共有やプロジェクト管理を体験するワークショップ教材 【調査】生産性向上に有効なICTツールの内容調査 ・BIM及び3次元CADソフトウェアの情報収集及び利活用上の課題分析と整理 【実証】●令和5年度未実施分 1)モバイル端末活用 6日間 VODによるオンデマンド講座 2)情報化社会の進展と関わり方 3日間 VODによるオンデマンド講座 3)ICTを利用したグループワークを経験するワークショップ 2日間 ●本年度開発物を用いた実証講座 1)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進(建築技術者向け):7日間 2)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進(建築技能者向け):6日間 3)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材(建築技術者向け):2日間 4)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材(建築技能者向け):2日間 5)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進、情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進ワークショップ(建築技術者・技能者向け):4日間 ※メタバース内の教室でのグループ活動を通してプロジェクト管理用ソフトウェア及び情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェアの利用を実践 ※メタバース内の教室で実施(F8PS・・・WebVRプラットフォームを使用) https://www.forum8.co.jp/forum8/f8vps/

4.実施委員会、各分科会の役割(岡山委員より説明) 【実施委員会】事業実施の方向性、プログラム開発及び調査、評価の仕様、各分科会の活動内容と進捗、アウトプット等を確認して、事業全体の管理を行う。 【開発分科会】教育プログラム・教材の開発仕様の作成、開発内容・進捗状況の確認・管理、実証講座の企画・実施等を担当する。 【調査分科会】調査仕様の作成、調査の実施と分析、調査報告書作成等を担当する。 【評価分科会】事業内容と実施状況・アウトプット等の評価を担当する。

5.今後のスケジュール 各分科会を早急に開催する予定です。 後日、日程調整をしますのでよろしくお願いいたします 実施委員会は、調査・開発の進んだ10月に予定したいと考えています。 最終は1月か2月に今回と同じ全体の合同委員会の実施を予定したいと思います。ご都合を調整しますのでよろしくお願いいたします。

6.事務連絡 委員会出席謝金・旅費支給について(事務局より) 謝金・旅費の支給については、昨年度と同様になります。 本日の出席謝金・旅費については、銀行振込で行います。 会議終了後メールにて、振込先等をお伺いしますので、昨年度と変更のある場合は早めにご返信ください。 所属する企業・組織の口座への振込を希望する場合は、昨年度同様委任状が必要となりますので、よろしくお願いいたします。 |

第2回評価分科会

会議名 | 第2回評価分科会 |

開催日時 | 令和6年8月2日(金) 17:00~18:00(1h) |

場所 | グランフロント大阪 ナレッジサロン |

出席者 | 4名 |

議題等 | 令和6年度 評価分科会実施事項 評価仕様(案) <評価の⽬的> 令和6年度「建築技術者・技能者のIT活⽤⼒アップデートのためのリカレント教育推進事業」の実施 状況及び効果を評価し、改善点を抽出することを⽬的とします。 <評価基準と指標> 1. 教材開発の進捗と品質 ・ 開発スケジュールの遵守度 ・ 教材内容の充実度 ・ 教材の利⽤者満⾜度(アンケート調査) ・ 確認テスト及び終了テストの結果 2. 実証講座の実施と効果 ・ 受講者数及び受講率 ・ 受講者のITスキル向上度 ・ 受講者のフィードバック(アンケート調査) ・ LMSを⽤いた受講管理の適切性 3. 調査の進捗と有⽤性 ・ 調査スケジュールの遵守度 ・ 調査結果の有⽤性と具体性 ・ 調査内容の情報共有度 4. 事業全体の運営と管理 ・ 会議の開催状況と参加率 ・ 各分科会の協⼒体制と情報共有度 ・ 予算管理の適切性 <評価⽅法> 1. ドキュメントレビュー ・ 開発スケジュール、教材内容、調査報告書、会議記録などを確認し、進捗と品質を評価。 2. アンケート調査 ・ 教材利⽤者および受講者に対して、満⾜度とフィードバックを収集し、効果を評価。 3. テスト結果の分析 ・ 確認テスト及び終了テストの結果を集計し、ITスキルの向上度を 評価。 4. インタビュー ・ 各分科会のメンバー、ファシリテータ、受講者代表などに対して、インタビューを実施し、詳細なフィードバックを収集。 <スケジュール> 1. 8⽉〜9⽉ ・ 初期評価の実施:開発進捗、会議の開催状況、初期の受講者フィードバックなどを評価。 2. 10⽉〜12⽉ ・ 中間評価の実施:教材の利⽤状況、受講者のフィードバック、テス ト結果の分析などを評価。 3. 1⽉〜3⽉ ・ 最終評価の実施:全体的な事業の進捗、成果、各分科会の活動 状況などを総合的に評価。 <報告書> 1. 中間報告書 ・ 提出期限:12⽉末 ・ 内容:初期評価と中間評価の結果、改善点の提⾔ 2. 最終報告書 ・ 提出期限:2⽉末 ・ 内容:最終評価の結果、全体的な事業の総括、来年度に向けた 提⾔ <期待される成果> 1. 教育の質の向上 ・ 教材の改良点を明確にし、次年度に向けた具体的な改善策を提⾔。 2. 事業運営の効率化 ・ 会議や調査の運営⽅法における改善点を抽出し、効率化を図るための提⾔を⾏う。 3. 継続的なITスキル向上 ・ 受講者のITスキルの向上を継続的に⽀援するための教育プログラムの⽅向性を明確にする。 この評価仕様に基づき、評価分科会での活動を進めていただければと思います。

その他 次回評価分科会は、実証結果等が出そろうことを予定します。 12月または1月で日程調整をいたします。 第1回実施委員会でもお知らせしておりますが、謝金・旅費については、昨年度と同様です。不明点があれば、ご連絡ください。 |

第2回調査分科会

会議名 | 第2回調査分科会 |

開催日時 | 令和6年8月20日(月) 9:00~12:00(3h) |

場所 | ACU―A(北海道)およびオンライン |

出席者 | 6名 |

議題等 | 事業概要説明(岡山委員より) 事業実施内容:本事業では、建築分野の技術者・技能者を対象にBIMツールの利用を推進する教育プログラム・教材の開発をはじめ、生産性向上に有効なツールの利活用に必要な知識・スキル及びその獲得に前向きなマインドのアップデートと、従業者全員のリテラシーの底上げを図るための教育プログラム・教材を開発する。 令和6年度実施事項: 【開発】 ①プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材 ②情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材 ③ICT利用で情報共有やプロジェクト管理を体験するワークショップ教材 【調査】生産性向上に有効なICTツールの内容調査 ・BIM及び3次元CADソフトウェアの情報収集及び利活用上の課題分析と整理 【実証】●令和5年度未実施分 1)モバイル端末活用 6日間 VODによるオンデマンド講座 2)情報化社会の進展と関わり方 3日間 VODによるオンデマンド講座 3)ICTを利用したグループワークを経験するワークショップ 2日間 ●本年度開発物を用いた実証講座 1)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進(建築技術者向け):7日間 2)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進(建築技能者向け):6日間 3)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材(建築技術者向け):2日間 4)情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材(建築技能者向け):2日間 5)プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進、情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進ワークショップ(建築技術者・技能者向け):4日間 ※メタバース内の教室でのグループ活動を通してプロジェクト管理用ソフトウェア及び情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェアの利用を実践 ※調査分科会は、生産性向上に有効なICTツール、次年度の教材開発の仕様作りの資料とするためのBIM及び3次元CADソフトウェアについて、調査します。 調査概要の説明(事業計画書から抜粋) 【調査】生産性向上に有効な ツールの内容調査 調査目的:次年度の教材開発の仕様作りの資料とするためのBIM及び3次元CADソフトウェアの情報収集及び利活用上の課題分析と整理 調査対象:主要なBIMや3次元CADソフトウェアを利活用している建築技術者・技能者、ユーザー企業、ベンダー企業 調査手法:主要なBIMや3次元CADソフトウェアを利活用している建築技術者・技能者、ユーザー企業へのヒアリングやWeb上に公開されているサービスの説明資料・取扱説明書等からの情報収集とベンダー訪問によるヒアリングによって情報を収集する。 調査項目:ソフトウェアのコンセプトや仕様について、特徴や強みを整理する。また、日本での利用実績を調べ、利用者へのヒアリングを行い、建築技術者(使わせる人・使う人、機能を設定する人・機能を利用する人)が行うべき内容と必要なITスキル、建築技能者(使う人、機能を利用する人)に求められるITリテラシーについて整理する。 分析内容(集計項目): 現在サービス提供されているBIMソフトウェア及び3次元CADソフトウェアについて ・マーケットシェア ・カバーしている機能と使い勝手 ・求められる知識・スキル(建築技術者・建築技能者別) 学び直し講座の開設にどのように反映するか(活用手法): 教育プログラム・教材の開発仕様の作成、実証講座の実習での利用ツールの選定に反映する。 3.調査対象の検討と絞込み ・国土交通省建築BIM加速化事業について ・建築・都市DXに関する官民ロードマップ ・BIMの定義(メリット) ・建築BIMの将来像と工程表 ロードマップ ・BIM対応ソフトウェア (補助対象 362ソフトウェア) CADとの違い CADはこれまで紙で行ってきたもの製図をコンピュータでうもの BIM 部品情報を付与して、設計・施工・維持管理までをモデルデータで行うもの。 3DCADはBIMの一部ではあるが、BIM本来の意味から外れて、3DCADをBIMと表現されることが多い。 BIMに関する啓蒙が必要 BIMはまだ、広く使用されている状態ではない→ 広く使われるために必要な教材が有用ではないか 日本国内で利用されているBIM GLOOBE(福井コンピュータアーキテクト株式会社) ※日本の建築法に準拠している BIM導入シェア 設計事務所 ArchiCAD 52.6%、Revit 41.2%、Vectorworks 17.5% GLOOBE 14.9% ゼネコン Revit 65.0% ArchiCAD 57.5% Vectorworks 13.3% GLOOBE 12.5% GLOOBEは日本の建築法に対応しているが、あまり大きなシェアではない。BIMを導入している企業は、ソフトウェアをカスタマイズして利用していることが多いようで、汎用的に利用できる人材の育成が難しい。育成すべき人材のターゲットを明確化する必要がある。

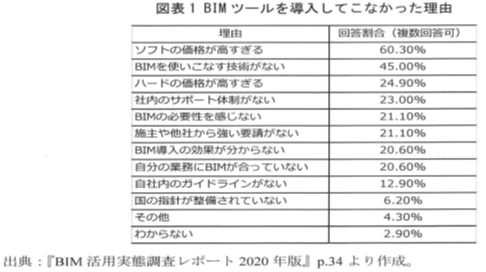

導入をしない理由は、ソフトの価格が高いことが要因である。 BIMは、意匠設計・構造設計・設備設計・解析シミュレーション・施工管理等のすべての機能が備わっているが、各レイヤーでかかわる企業が異なるため、それぞれのレイヤーで必要な機能・不要な機能がある。各レイヤーすべてに対応した人材育成は難しいと思われるので、対象の絞り込みが必要である。 ターゲット絞り込みのため、大林組(池田委員)にヒアリングを行うこととする。また、建築・建設会社の課題と必要人材について、さらに情報を収集して、対象レイヤー・課題を明確化することとした。 今後のスケジュール、その他 次回 調査分科会 令和6年10月7日 16:00~19:00 会場(大阪)とオンライン併用 |

第2回開発分科会

会議名 | 第2回開発分科会 |

開催日時 | 令和6年8月23日(月) 15:00~17:00(2h) |

場所 | オンライン |

出席者 | 9名 |

議題等 | 令和6年度開発内容の確認と分科会の役割 ・開発するカリキュラム・教材(VOD)、電子書籍、確認テスト等の内容の検討や企画案・草案等を作成して開発物を具体化する。 ・開発に必要な資料等を持ち寄り、検討する。

開発教材のシラバス(案)の検討 7月23日に施工管理についての勉強会を開催 参加者:高畑委員、杉森委員、岡山委員、MetaMoji社員 講師:西田委員 ※2時間程度 施工管理のポイント解説

・①プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材、②情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材のシラバス案を説明 施工管理の勉強会を受けて、①プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材、②情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材 を事業計画上では、別々に作成予定であったが、1つの教材としてまとめる方がよいとの判断から、委員に意見を求めた。 内容を検討し、1つの教材としてまとめる方向で調整することとした。

③ICT利用で情報共有やプロジェクト管理を体験するワークショップ 教材 内容の説明 メタバース上でワークショップを行うための教材とする。

今後のスケジュールの確認 ・教材開発 11月末までに各VODシナリオ、動画のドラフトを作成する。 ・実証講座 VOD完成後、募集をする。12月または1月に学校を通して建築系の団体に依頼する。OGOB・学友会等へも参加を呼び掛ける。 ・ワークショップ 1月・2月 VOD講座を受講した方を対象に実施予定 ・次回委員会は、教材開発の状況・進捗確認のため、11月下旬または12月上旬に実施する。日時は後日事務局から調整する。

事務局より 本事業の謝金・旅費については、昨年度と同様です 第1回全体会議の際にお伝えしておりますので、詳細は配布資料をご確認ください。ご不明な点はお問合せください。 本日の出席謝金は、指定銀行口座に振り込みます ※口座届が済んでいない方は、早めにお知らせください。

|

第3回調査分科会

会議名 | 第3回調査分科会 |

開催日時 | 令和6年10月7日(金) 16:00~19:00(3h) |

場所 | ハービスPLAZA貸会議室(大阪府)およびオンライン |

出席者 | 6名 |

議題等 | 調査進捗状況 BIMの実践について情報収集 建物のライフサイクル全体で利用可能なBIM 企画・計画、設計、施工、運営・維持管理等すべての領域で利用されることが前提である。 特に運営・維持管理については、サステナブルの観点から重要であると認識されている。 欧米では、BIMを利用していない昔の建物についてもBIM化が検討されている。 BIMによる設計の実践 3次元形状作成、数量の自動検出、属性情報の付加、パース作成(光環境のシミュレーション)、図面切り出し、IFCファイル出力 BIMモデルを作成する対象 周辺敷地・・・(道路、隣接建物(ボリューム) 意匠・・・空間(部屋、通路、ホールなど) 柱、梁、床、壁、屋根、階段、庇、バルコニー、外装、 内装、天井 BIMモデル構築前に検討すること BIMガイドライン、実行計画書と発注者情報、モデルの取り扱い、テンプレート、標準化、互換性 BIMモデルを活用する為の知識 技術的な検討やシミュレーション(法規チェック含む) 連携概算・積算メリットと課題 BIMの問題点 モデルの著作権 施工段階でのBIM 各国におけるBIM アメリカ、ヨーロッパ、アジア

BIMの概要 歴史、BIMの利用、利用するための知識 日本におけるBIMの推進、CADとBIM BIMを利用するための教育

業界では3CADとBIMが同じ意味で利用されていることが多い。そういう意味でBIMをもっと理解してもらう必要があると思う。 申し訳ありません退出します。

国交省における建築BIM加速化事業 国土交通省国土技術政策研究所 BIM/CIM教育要領 BIMの知識体系 学習目標・・・・普及が目的(ガイドラインの理解) BIMによる効率化について ガイドラインに具体的な施工プロセスは考慮されていない 施工段階の人材を対象とした場合、リテラシー(基本)の内容で十分ではないか

これまでの話から、 1 本事業の教育プログラム開発の対象者を明確にする ※ 建築設計者、 建設会社のBIM担当者、プロジェクトマネージャー、 施工会社のプロジェクトマネージャー、施工をする人など 2 BIMの関する教育プログラムの情報収集を行う 建築系専門学校の情報収集 BIM教育の教会や団体の情報収集 上記の情報収集で具体的な次年度に開発する教材の内容の参考になるものをまとめることとする。

すべての段階で共通のデータが利用されることが理想的ではなるが、現実問題として難しいだろう。設計・施工・施工管理・運用などのフェーズで利用する機能の明確化と教育対象の明確化が必要。 一部ではBIMオペレーターのようなBIMの操作のみを行う職種等も現れているようであるが、本来のBIMが目指す先は、違うところにあると思うので、BIMを利用することで将来どのようになるのかと、今何が必要かをまとめて、啓発してゆく必要がある。

情報収集の担当 後藤委員・・・・BIMの概要・基礎 吉野委員・・・・BIMの実践 建設会社の情報収集(含む) 中園委員・・・・BIMの技術者 今後のBIM 建設会社の情報収集(含む) これから必要なBIMの知識・技術等」を明らかにする。

事務局・・・建築系専門学校のBIM教育カリキュラムの情報収集

今後のスケジュール 次回分科会は 令和6年12月2日(月) 9:00~12:00 ※会場は中園委員の都合で広島とした オンライン併用

|

第2回実施委員会

会議名 | 第2回実施委員会 |

開催日時 | 令和6年10月22日(金) 10:00~12:00(2h) |

場所 | オンライン |

出席者 | 10名 |

議題等 | 令和6年度 事業進捗状況 【調査状況報告】(金井委員) BIMの利用状況については、3DCADとしての利用は進みつつあるが、その他の機能はあまり利用が進んでいないようである。設計・施工・施工管理・保守管理等の各段階で利用される機能と求める人材について、情報を収集し、次年度の開発案件の対象を絞り込む情報を整理・提供する。 次回調査分科会は 12月2日実施の予定

【開発報告】 プロジェクト管理ソフトウェアにはプロジェクト管理を円滑に行うため に、チャットやファイル共有、リモート会議等のビジネスユースの情報共有/コミュニケーション支援機能が実装されていることがわかった。 建築技術者・技能者のITリテラシーや現在現場で利用が進んでおり、情報共有やコミュニケーション支援を中心にプロジェクト管理の一部の機能を有しているeYACHOとそれと連携したDIRECTを使いこなすことができる人材育成を目指した教材の開発を行うことにした。 上記理由から、「プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材」と「情報共有/コミュニケーション支援ソフトウェア利用推進のための教材」に分けて開発するのではなく、情報共有/コミュニケーション支援の内容を含めた形で「プロジェクト管理用ソフトウェア利用推進のための教材」の開発を目指す(案)の承認をいただきたい。 ※シラバス(案)、コマシラバス(案) 添付

eYACHO、DIRECTについては、教材開発に必要な資料等の提供を行う予定である。

実施委員了承、上記案で開発を進めることとした。

上記他、 ・令和5年度に開発した教材について、実証講座のフィードバックをもとに、改良が必要な部分について、よりわかりやすく、使い勝手の良い教材にするための修正作業や修正箇所の整理を行う予定でいる。

【実証】 昨年度の教材を用いた実証 ●キックオフ研修会 日時:令和6年8月21日(金)18時30分〜20時00分 場所:大阪工業技術専門学校 出席:岡山保美(講師)、辻本功(補助) 受講者:21名 ※大阪工業技術専門学校校友会会員の40歳台から70歳台までの建築関係従事者 内容:スマホ概要(操作方法)、LMSログイン方法、受講の進め方、 その他 ●オンデマンド学習 期間:令和6年8月22日〜9月20日 内容:動画の視聴、確認テスト・終了テストの受験 受講者:13名(うち受講完了者8名) ●ワークショップ 日時:令和6年9月21日(土)13時00分〜16時00分 場所:大阪工業技術専門学校 講師:岡村賢一 氏、辻 あかね 氏、増田 純一 氏 ※ファシリテーター:岡山 保美 氏、高畑 道子 氏 受講者:●名 内容:・情報化社会について、メールリテラシーについて(講義) ・ChatGPTを使ってみよう(グループ実習) ・ビジネスチャットdirectのインストールと設定、使用(グループ 実習) ・グループ発表と情報共有③実証講座について 本年度実施予定の実証講座について、 ・開発の遅れから、VODの提供が1月中旬~2月初めとなる予定 ・大阪工業技術専門学校校友会、建設・建築関係の団体、へ受講参加を依頼予定

大阪府建築士事務所協会でも実証講座参加者募集の協力ができると思うが、実際に参加するかどうかは、講座の内容によるので早めに講座の内容をお知らせいただきたい。

【評価】 評価ついて、評価仕様(案)を説明、提案された内容で評価を実施することの承諾を得た。(評価仕様(案)添付)

その他 今後のスケジュール 2月に本年度最後の実施委員会を予定 実施委員会の内容として、本年度実施事項の確認、成果物の確認、次年度計画の検討 |

ヒアリング

会議名 | ヒアリング |

開催日時 | 令和6年11月25日(月) 15:00~16:30(1.5h) |

場所 | (株)大林組 大阪本店 大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル |

出席者 | 訪問先担当者 2名 参加委員 3名 |

内容 |   |

第4回調査分科会

会議名 | 第4回調査分科会 |

開催日時 | 令和6年12月2日(月) 9:00~12:00(3h) |

場所 | ホテル広島ガーデンパレス(広島県) |

出席者 | 5名 |

議題等 | 1.調査進捗状況 大林組へのヒアリング報告 11月25日に大林組へBIMに関するヒアリングを実施

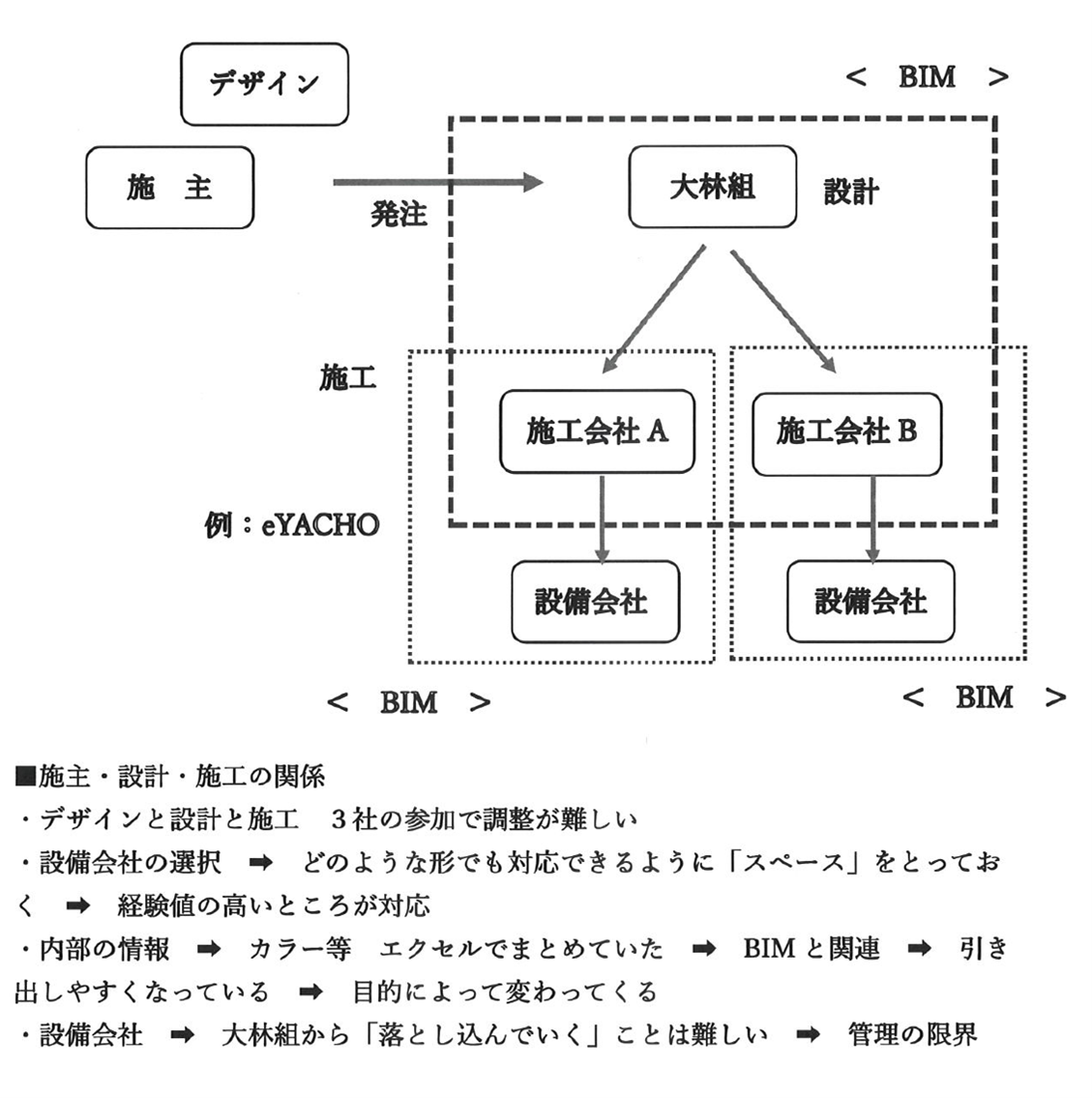

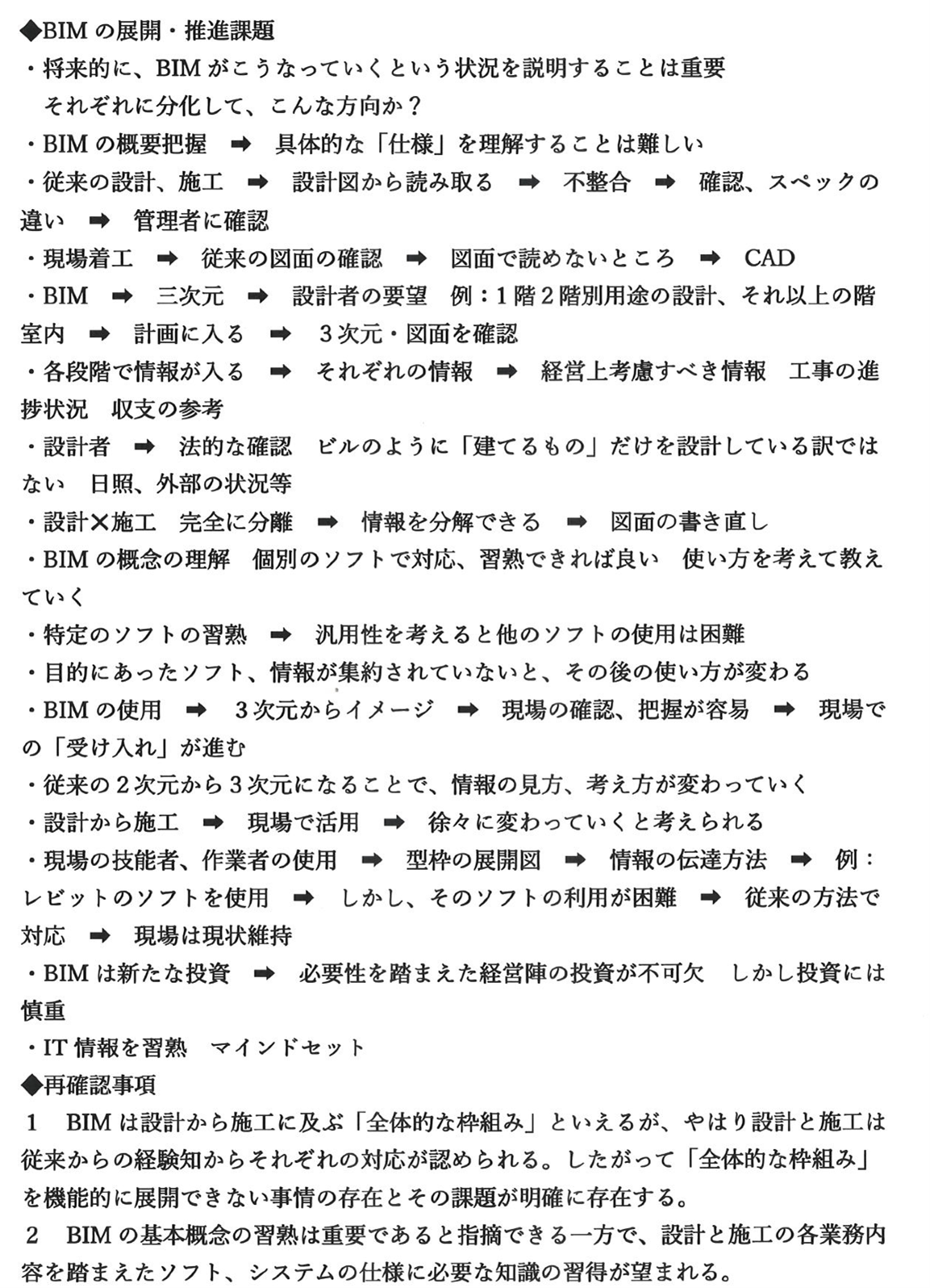

BIMの活用について 施主・設計・施工がかかわる ・デザインと設計・施工の3社がかかわることになるので調整が難しい ・設備会社は経験値の高いと悪露であれば対応可能 ・大林組内部については、エクセル等も利用するがBIMへの対応は可能 ・設備会社については、施主・設計(大林組)からのコントロールはできない(管理の限界がある) BIM展開の課題 ・BIMの将来像が不明確、腰痛の認識を持つことが重要 ・BIM[の概要・仕様を理解することが難しい ※管理する範囲が広くそれぞれで専門的であるので、全体を理解することができない ・設計的に言うとBIMと3次元CADでほとんど変わらない利用方法となってしまっている まとめ 課題・・・従来の経験値で行われている業務をBIMに置き替えることが難しい BIM活用するには 設計と施工の各業務内容を踏まえて、BIMの基本概念を理解し、デジタル的な知識の習得が必要となる。

BIMの概要 ヒアリングでの報告でもありましたがBIMと3次元CADで現状の利用ではあまり変わらない。 部材調達等のコストや、3次元上で設計を変更するとすべてがへ能されるのがBIMであるが、すべてをつなげて使用されるケースが少ないため、本来の用途での使用が難しい BIMの教育については、BIMがどんなもので、利用すると業務の効率向上を召さすことができるなど概要的な部分の啓発が不可欠と思われる。

前回の説明でも建築BIM加速化事業(国交省)の状況を説明しましたが、BIMの導入促進について、人手不足・生産性向上等の説明根拠、DX推進の視点が強調されている。 BIMについては、SDGsの視点で、ISO等もできているので、国際的な建築物の入札等への参加には必須のものとなると思われる。 日本の建築・建設の国際競争力維持のためにも、BIMへの対応が求められるが、小さなプロジェクトではなく大きな案件が中心となる。 大林組でもBIMに対応したプロジェクトは年間で3~5件程度、このことを踏まえてBIMの利用促進等を進めていく必要がある。

これまでの話から、 1 令和7年度のBIMに関する教育プログラムの内容を検討する BIMについては、まずどんなものか、何ができるのかなどの概要部分が重要である 具体的なオペレーションは、関わる業務や管理範囲で異なるので対象者を区切って摂家する必要がある。 2 育成人材像の明確化 本事業の教育プログラムで育成すべき人材像を再設計する 建築の現場(大工・施工業者)等については、BIMの概要とともにデジタルツールの利用でできることを目標とする 管理やマネジメント業務についてはBIMから情報を読み取れる知識と操作方法等の知識と技術の習得を目指すなど情報を整理再構成する。

前回も申し上げましたが、 BIMを利用することで将来どのようになるのかと、今何が必要かをまとめて、啓発してゆくことが重要だと思います。

2.今後のスケジュール 次回分科会は 令和7年1月20日(月) 16:00~19:00 ※会場は大阪 オンライン併用

|

第3回開発分科会

会議名 | 第3回開発分科会 |

開催日時 | 令和6年12月23日(月) 13:00~15:00(2h) |

場所 | オンライン |

出席者 | 9名 |

議題等 | 中間報告 11月末までの事業状況を文部科学省へ報告 ・昨年度開発の教材に関する実証事業実施 キックオフ、eラーニング、ワークショップを実施 ・本年度開発教材及び実証講座 後ほど開発担当の高畑委員より説明がありますが、 教材の開発が遅れており、それに伴い、実証講座の実施も延期しています ・本年度実施予定のものについては、開発が遅れていますが、本年度中に実施をする予定です。

令和6年度開発状況の確認(高畑委員) ・開発するカリキュラム・教材(VOD)、電子書籍、確認テスト等の開発状況の確認 カリキュラムに基づき、作成中であるが、完成は 1月中旬以降になりそうである。 31本のVOD、各項目ごとの確認テスト、電子書籍を作成中 ※VODはでき次第LMSに登録、受講可能な状態とす

実証講座 開発の状況を踏まえて、実証講座のスケジュールを調整する 今回も大阪工業技術専門学校の校友会に依頼して、受講者を募集する予定

講座告知の時期 eラーニングの開始時期 の調整

令和7年2月3日(月)よりeラーニング開始で確定 ワークショップは、eラーニングの受講状況にもよるが、2月中・下旬で大阪工業専門学校校友会事務局と調整 → 担当:岡山委員

5 今後のスケジュールの確認 ・1月下旬に完成した教材のプレビューのための委員会を予定 ※日程は後日調整する ※VODは完成した段階で委員に共有する(メール等で案内)

|

第5回調査分科会

会議名 | 第5回調査分科会 |

開催日時 | 令和7年1月20日(月) 16:00~19:00(3h) |

場所 | ハービスPLAZA貸会議室(大阪府)およびオンライン |

出席者 | 5名 |

議題等 | 1.本年度の調査について 本年度調査活動はほぼ終了し、調査報告の段階となります 本日は調査報告書内容の確認、最終の完成について調整します

調査内容の確認 BIMの概要・基礎 BIMの実践 建設会社の情報収集(含む) BIMの技術者 今後のBIM 建設会社の情報収集(含む)

報告書の設計 1. はじめに:建設業とBIM 1.2. BIMとは何か 1.2.1 BIMの概略 1.2.3 諸外国におけるBIMの普及 1.3 建築ツールとしてのCAD 1.4. BIMの特徴と現状 1.4.1 BIMの特徴(CADとの比較) 1.4.2 BIMの利用について 1.4.3 BIMのメリット・デメリット 2. BIMの導入実態 2.1 BIM導入のシェア 2.2. BIMソフトの用途 2.3 BIMの開発、導入実践事例 2.3.1. 開発販売企業 福井コンピュータアーキテクト 2.3.2. 導入事例 株式会社杉本組(総合建設会社 名古屋市本社 1943年創業) 2.3.3 BIMソフトの学習上の課題 2.4 BIMの実践スキーム 2.4.1 建物のライフサイクル全体で利用可能なBIM 2.4.3 BIMモデルを作成する対象 2.4.4 BIMモデルの構築準備 2.4.5 BIM設計時のポイント 2.5 BIMの全体像を踏まえたゼネコンへのインタビュー 2.5.1 インタビュー結果に見る施主・設計・施工の実態とポイント 2.5.2 BIMの展開・推進における現状と課題 2.6 小括 3. 建築生産プロセスのデジタル化とそれに対応した人材育成 3.2 建築生産プロセスにおけるBIMの位置づけとデジタル化の様相 3.2.1 「コミュニケーション・ツール」としてのBIM 3.2.2 建築生産プロセスのデジタル化 3.3 BIMと建築現場の変化に対応した人材育成 3.3.1 現在の技能者に対するリカレント教育 3.3.2 今後の技能者と技術者に向けた専門教育 3.3.3 専門教育の成果として想定されるキャリアとその位置づけ 4. まとめ:BIM普及のための課題と戦略

まとめについて BIM導入の障壁 ①制度整備、②BIM導入費用、 ③BIMソフトの互換性、④BIM関連人材の育成 BIMの普及に向けた人材育成のあり方 BIM関連の専門人材の育成システムを構築 BIMオペレーター、BIMコーディネーター、 BIMマネジャー

方向性等について検討したが、まとめとしてはBIMの課題と普及に向けた人材育成とした

報告書内容を確認して、校正、追加・修正があれば、1月25日までに連絡をください ※1月31日に印刷原稿を入稿予定

2.今後のスケジュール 2月に最終の実施委員会を開催する予定です 本年度事業の調査分科会は、今回が最終です 次年度の事業計画を作成中ですが、調査につては、教育課程編成につながるICT最新内容の調査と情報収集ということで、VR・AR等の教育への活用について調査を行う予定です。 事業は年度ごとですので、開始されましたらご連絡いたします。

|

第4回開発分科会

会議名 | 第4回開発分科会 |

開催日時 | 令和7年1月29日(水) 13:00~15:00(2h) |

場所 | オンライン |

出席者 | 6名 |

議題等 | 令和6年度開発教材確認 ・開発するカリキュラム・教材(VOD)、確認テスト、電子書籍、の確認 ※実証結果をもとに改善点等を集約することとした

実証講座 2月3日~ eラーニング実施予定 受講申込 18名 LMSについては、スマホ・タブレットでも視聴しやすいように改修した

ワークショップ 2月18日 18:30~ eラーニング受講者を中心に募集予定

今後について 2月に最終の実施委員会を実施予定であったが、スケジュール的に難しいようなので、事務局にて最終結果等をまとめることにした。 事業は3月1日に終了、文部科学省への実績報告は3月3日までとなっております 成果物・実績報告、特に2月の実証結果は共有します

|